Bilddokumente und Informationen zur Geschichte des Dorfes Kuschkow aus der Spreewaldregion in der Niederlausitz

Startseite Kuschkow-Historie Fotografie und Architektur Impressum und Datenschutz

Urheberrecht

Alle auf dieser Seite verwendeten Fotos und Abbildungen sind

urheberrechtlich und nutzungsrechtlich geschützt.

Bildquellen und Rechteinhaber sind jeweils in den Bildunterschriften oder im

Fließtext angegeben, siehe Impressum.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

Kuschkow am nördlichen Rand der Niederlausitz

Dies ist die private Website von Doris Rauscher,

aufgewachsen als Doris Jäzosch in Kuschkow, die ältere Tochter des Müllermeisters Manfred Jäzosch

und seiner Ehefrau Jutta Jäzosch, geborene Thiele. Großvater war der Kuschkower Schmied und spätere

Müllermeister Bernhard Jäzosch. Ziel der Website ist es, möglichst viele der noch existierenden

Dokumente, Fotos und Berichte mit ortsgeschichtlichem Bezug zu Kuschkow der Öffentlichkeit

vorzustellen. Die Website versteht sich als persönliche Familien- und Heimatseite und gleichzeitig

als sachliches Informationsangebot und digitales Archiv zur Dorfgeschichte. Die Bearbeitung der

Website mit allen Unterseiten erfolgt gemeinsam durch Doris und Norbert Rauscher.

Oben sehen Sie drei kleine Bildausschnitte aus historischen topographischen Karten. Die

vollständigen Kartenblätter und Bildquellen finden Sie unten im Text. Die Inhalte dieser

Website werden nach bestem Wissen regelmäßig aktualisiert und erweitert, je nach zur Verfügung

stehenden Dokumenten und Erkenntnissen. Anregungen, Korrekturen und sonstige Hinweise werden

gern entgegengenommen und eingearbeitet, Kontaktdaten siehe ganz unten.

Hinweis: Diese Website und ihre Unterseiten sind optimiert für Desktop-PC

und Notebook bzw. Laptop, nicht jedoch für Tablet und Smartphone, dort kommt es leider zu Fehldarstellungen.

Seitenübersicht

► Startseite Kuschkow-Historie ‒ Das Dorf Kuschkow und seine Geschichte in Bildern und Texten

► Die Kuschkower Mühle ‒ Mühlengeschichte und die Müllerfamilien Wolff / Jäzosch

► Die Schmiede der Familie Jäzosch ‒ Geschichte einer Dorfschmiede mit ihren Familien ab 1435

► Jutta Jäzosch, geborene Thiele ‒ Familiengeschichte Thiele mit Flucht und Vertreibung

► Hochzeitsfeiern und Hochzeitsfotos ‒ Teil 1 ‒ Das Heiraten in Kuschkow und der Niederlausitz

► Hochzeitsfeiern und Hochzeitsfotos ‒ Teil 2 ‒ Das Heiraten in Kuschkow und der Niederlausitz

► Die Dorfschule in Kuschkow ‒ Dorflehrer und Schulkinder in Bildern und Texten

► Schulchronik der Gemeinde Kuschkow ‒ Teil 1.1 ‒ 1891 bis 1924 ‒ Seiten 0 bis 77

► Schulchronik der Gemeinde Kuschkow ‒ Teil 1.2 ‒ 1924 bis 1929 ‒ Seiten 78 bis 111

► Schulchronik der Gemeinde Kuschkow ‒ Teil 1.3 ‒ 1929 bis 1947 ‒ Seiten 112 bis 148, Beilagen

► Schulchronik der Gemeinde Kuschkow ‒ Teile 2 und 3 ‒ 1947 bis 1953

► Schulchronik der Gemeinde Kuschkow ‒ Teil 4 ‒ 1953 / 1960 bis 1968 ‒ Meine eigene Schulzeit

► Klassenbücher aus der Dorfschule in Kuschkow ‒ Jahrgänge 1950/1951 und 1954/1955

► Klassenbuch aus der Dorfschule in Kuschkow ‒ Jahrgang 1958/1959

► Die Lehrerin Luise Michelchen ‒ Ein 107-jähriges Leben in Berlin-Charlottenburg und Kuschkow

► Die Kuschkower Feuerwehr ‒ Dorfbrände, Feuerwehrgeschichte und Feuerwehrleute

► Historische topographische Karten ‒ Kuschkow und die Niederlausitz auf Landkarten ab 1687

► Separationskarten und Flurnamen ‒ Vermessung und Flurneuordnung in der Gemarkung ab 1842

► Der Friedhof in Kuschkow ‒ Friedhofsgeschichte, Grabstätten und Grabsteine

► Verschiedenes ‒ Teil 1.1 ‒ Bilddokumente aus Kuschkow und Umgebung ‒ Zeit vor 1945

► Verschiedenes ‒ Teil 1.2 ‒ Bilddokumente aus Kuschkow und Umgebung ‒ Zeit um 1940 bis 1960

► Verschiedenes ‒ Teil 2.1 ‒ Bilddokumente aus Kuschkow und Umgebung ‒ Zeit um 1950 bis 1965

► Verschiedenes ‒ Teil 2.2 ‒ Bilddokumente aus Kuschkow und Umgebung ‒ Zeit nach 1960

► Reiten und Reiter in Kuschkow ‒ Reitfeste, Reiterspiele und Brauchtum mit Pferden

► Historische Ortsansichten ‒ Teil 1 ‒ Fotos und Zeichnungen aus anderen Orten der Niederlausitz

►

Historische Ortsansichten ‒ Teil 2

‒ Fotos und Zeichnungen aus anderen Orten der Niederlausitz

Das Dorf Kuschkow und die Niederlausitz

auf alten Karten

Kuschkow gehörte nach den Vermutungen der Historiker zur Burggrafschaft Lübben, später zur Landvogtei,

ab 1666 als Amtsdorf zum Amt Lübben und mit Beginn der preußischen Herrschaft ab 1815 bis 1874 zum Rentamt

Lübben. Da die Spree mit ihrem Bogen im Norden und im Westen die äußere Grenze der zum Amt Lübben gehörenden

Dörfer bildete, nannte man das Gebiet innerhalb des Bogens vom 16. Jahrhundert an Krum(m)spreekreis (alte

Schreibweise unter anderem auch: Der Crumspreeische Creis). Auf mehreren der unten gezeigten Karten taucht

diese Bezeichnung in unterschiedlicher Schreibweise auf, der "Krumspreeische Kreiß" wird teilweise

gleichgesetzt mit dem "Lübbenischen Kreiß", so z.B. auf der vierteiligen Karte von

Peter Schenk 1757.

Mit Übergang des Gebietes von Sachsen an Preußen wurden Lübben weitere Dörfer außerhalb des Spreebogens

zugeordnet, was diese Bezeichnung hinfällig machte. Die Stadtbücher von Lübben, erhalten ab 1384 (ältere

sind leider zerstört), geben wichtige Informationen über die Bürger Lübbens und die an Lübben

abgabepflichtigen Dörfer. Im Urkundenbuch der Stadt Lübben, II. Band: Die Lübbener Stadtrechnungen des

15. und 16. Jahrhunderts, herausgegeben von Woldemar Lippert, werden Einnahmen aus dem Dorf Kuschkow

(Cuskow) ab 1423 aufgeführt. Folglich müssen und können in Überlegungen zu Kuschkow

die historischen Erkenntnisse um Lübben Beachtung finden; dies gilt auch für die kartographischen

Darstellungen.

Wie die folgenden Kartenausschnitte sowie die Angaben im Literaturverzeichnis belegen, gab es viele

unterschiedliche Varianten für den Namen Kuschkow, eine Ortsbezeichnung mit vermutlich slawischem

Ursprung. In älteren Publikationen vor 1900 sowie in amtlichen Dokumenten erscheint das Dorf

gelegentlich auch in der eingedeutschten Schreibweise als Kuschkau.

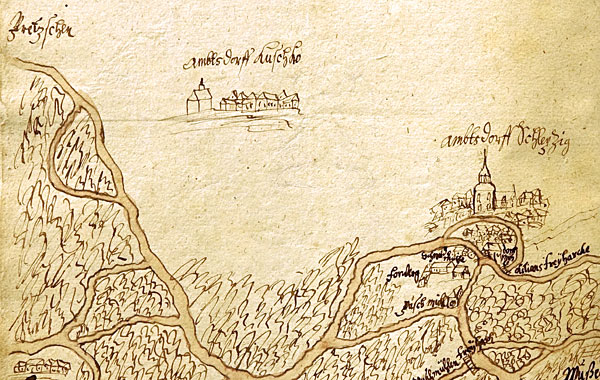

Die folgende Karte von ca. 1687 ist die älteste bekannte kartographische Darstellung,

auf der das kleine Ambtsdorff Kuschko in der Region Unterspreewald verzeichnet

ist. Danach folgen in chronologischer Reihenfolge weitere Karten:

Karte betreffend den Unterspreewald von Lübben bis Leipsch / Pretschen

(ca. 1687). Bildquelle: Foto der historischen Originalkarte, Fotografin: Doris Rauscher,

© Brandenburgisches Landeshauptarchiv (BLHA), Signatur: 17B 5015,

enthalten in der Akte "Die Untersuchung der Amtsgrenze des Amtes Neu Zauche von 1687/88 und 1713",

darin Blatt 8-9 mit der Karte von ca. 1687. Oben zu sehen ist die Gesamtansicht der Karte, darunter links

das Titelblatt der Akte, rechts daneben ein Kartenausschnitt mit Pretschen (Pretzschen)

sowie den Amtsdörfern Kuschkow (Kuschko) und Schlepzig. Wenn Sie Vergrößerungen sehen

wollen von der Gesamtkarte und dem Titelblatt der Akte, dann klicken Sie auf diese Abbildungen. Die

Bezeichnung der Akte lautet im Original: "Acta V. 711. Die Untersuchung der Neuzauchschen

Ambtsgräntzen, bes. a d. 1687 1688 et 1773. ..."

Es handelt sich um die älteste Karte mit dem Amtsdorf Kuschkow (Ambtsdorff Kuschko),

gezeichnet (skizziert) und koloriert mit brauner Tinte. Die Karte ist nicht wie heute üblich genordet

sondern "gesüdostet", Süd-Osten ist in der Darstellung somit oben. In Kuschkow ist die kleine

alte Kirche bzw. Kapelle eingezeichnet, die sich zu der Zeit mit dem Friedhof abseits vom damaligen

Dorf in Richtung Pretschen befand (Bereich "Lücke" nördlich der Pretschener Straße). Die

eingezeichneten Häuser befanden sich an der Dorfstraße. Zu finden sind auch die Amtsdörfer Schlepzig,

Hartmanndorf, Steinkirchen (mit Glockenturm) sowie die Stadt Lübben mit Schloss, Kirche mit dem neuen

Kirchturm (1681, Paul Gerhard war bereits 1676 gestorben), Mühle (1677), dem Frauenberg mit Kloster,

alles 1623-1815 zur Niederlausitz im Besitz der Wettiner gehörend, zum Zeitpunkt der Kartenerstellung

1687 unter Herzog Christian I. von Sachsen-Merseburg. Man findet auch die Bezeichnungen der Flussläufe,

Wälder und Pusche (Wäldchen, Busch, Gehölzgruppe) wie den Streitpusch. Die brandenburgischen Dörfer

Wasserburg, Krausnick und Leibsch sind als solche ausgewiesen. Leider ist die Grenze zwischen

Sachsen und Brandenburg nicht eingezeichnet.

.jpg)

.jpg)

Das gesamte Markgraftum der Lausitz mit Graf- und Herrschaften ... (1716-1724).

Undatiertes Kartenblatt von Johann Hübner und Johann Baptist Homann mit lateinischer Beschriftung,

oben die Gesamtansicht der Karte, unten ein Ausschnitt aus der Niederlausitz mit der

Ortsbezeichnung Kusch für Kuschkow. Bildquelle: ©

Museum Schloss Lübben, Museumsarchiv, mit freundlicher Genehmigung fotografiert von Doris Rauscher

am 18.11.2024. Die Vergrößerung des Gesamtblattes sehen Sie hier:

►. Ein

anderes Exemplar dieser Karte findet man z.B. bei Wikipedia (siehe direkt hier:

►),

gemeinfrei, Dateibezeichnung: Lausitz_map_18thC.jpg, Bildtitel: Karte der Nieder- und Oberlausitz

zwischen 1715 und 1724 von Johann Hübner & Johann Baptist Homann, Nürnberg (ohne Jahresangabe).

Mit den Pünktchen-Linien sind keine Straßen dargestellt sondern die Grenzen der Herrschaften.

Die Niederlausitz war ein Herrschaftsgebiet mit teilweise sehr unterschiedlichen

Landschaftsräumen. Informationen zu Entstehung, naturräumlicher Abgrenzung und Beschreibung der

Region Unterspreewald (Niederspreewald) als Teilgebiet innerhalb der Niederlausitz,

zu dem auch die Gemarkung Kuschkow gehört, findet man z.B. bei Wierd Mathijs de Boer: Entstehung

und Geomorphologie des Unterspreewaldes (siehe unten im Literaturverzeichnis, oder direkt hier:

►).

.jpg)

.jpg)

.jpg)

Geographische Delineation des Marggrafthums Nieder-Laussitz. ... nach Zürnerischer

Methode eingehohlet und mappiret von A. F. Zürner. Königl. Pohln. und Churf. Sächs. Land und Grentz

Commissario wie auch Geographo. Kolorierte Federzeichnung von Adam Friedrich Zürner

(1679-1742, Sachsen), enthalten in: Atlas Augusteus Saxonicus (Exemplar A): Ämterkarte von der

Niederlausitz in vier Teilen, 1711-1742. Digitalisiert von der Deutschen Fotothek /

Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek Dresden unter

https://www.deutschefotothek.de/documents/obj/90011286/dd_hstad-mf_0000651 (siehe direkt hier:

►)

Hier auf der Webseite wird nur der erste Teil (oben links) der vierteiligen Gesamtkarte gezeigt mit

der Ortslage Kuschkow, im Kartenbild bezeichnet als Kuschcka, in der Ortsliste

unterhalb des Kartenbildes (Teil 3) als Kuschcke. Zuerst das gesamte Kartenblatt Teil 1,

danach ein Bildausschnitt aus diesem Blatt mit dem Krumspreeischen Creis, zuletzt ein

Ausschnitt mit dem näheren Umfeld des Dorfes Kuschkow. Auf der Website der Deutschen Fotothek kann man

alle vier Teile incl. Ortsregister in hoher Auflösung betrachten, siehe

direkt hier:

1►

2►

3►

4►

Die Dörfer sind auf dieser und den folgenden beiden Karten mit einer

ganz speziellen Symbolik dargestellt, mit der die individuelle

Ausstattung des jeweiligen Ortes angezeigt wird. Leider enthalten die

Karten keine Planzeichenerklärung, sodass die Bedeutung der Symbole hier

nur vermutet werden kann. Als Orientierung soll das unten ausführlich

vorgestellte Kartenwerk von Peter Schenk aus dem Jahr 1757 dienen,

welches eine Planzeichenerklärung mit vergleichbaren Symbolen enthält.

Jeder Kartograph hat im Detail jedoch seine eigenen Symbole verwendet,

Kartenvergleiche sind mit Vorsicht zu behandeln, eine einheitliche

Systematik existierte nicht.

.jpg)

.jpg)

Hier noch eine weitere Karte von A. F. Zürner: Accurate geographische Delineation des Margrafthums

Nieder Laussitz nach Zürnerischer Methode Geographice eingehohlet und mappiret. (Vorarbeiten zu

einer Karte von Adam Friedrich Zürner, vor 1742). Zuerst wieder das

gesamte Kartenbild, danach ein Ausschnitt mit Kuschkow und Umgebung. Auch diese Karte wurde digitalisiert

von der Deutschen Fotothek / Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek Dresden unter

https://www.deutschefotothek.de/documents/obj/90013019/dd_hstad-mf_0017853 (siehe direkt hier:

►)

Die Ortslage Kuschkow ist hier im Kartenbild bezeichnet als Kuschkau (die eingedeutschte

Variante von Kuschkow). Daneben sind zwei sehr interessante Details zu sehen: Die Wegeverbindungen

zwischen den Dörfern Kuschkow und Gröditsch sowie zwischen Dürrenhofe und Krugau über das große Luch

(Feuchtgebiet) hinweg waren offenbar als Knüppeldämme ausgebaut, jedenfalls lässt sich die graphische

Darstellung so deuten. Auf der Website der Deutschen Fotothek kann man auch dieses Kartenblatt vollständig

und in hoher Auflösung betrachten.

.jpg)

.jpg)

Das Marggrafthum Nieder-Lausitz verfertigt von J. G.

Schreibern in Leipzig (1748). Bildquelle für das Kartenblatt:

© Museum Schloss Lübben, Museumsarchiv, mit

freundlicher Genehmigung abfotografiert von Doris Rauscher am 18.11.2024. Kuschkow

ist im Bildausschnitt zu sehen unter der Ortsbezeichnung Kusche.

Kirchensymbole sind eingetragen bei Krugau (Kruge), Dürrenhofe (Dürrenhoff)

und Groß Leuthen (Leüthel). Die Gesamtkarte in größerer Ansicht sehen

Sie hier:

►. Die Karte stammt aus dem Buch "Geographische

Beschreibung der Marggrafschaft Nieder-Lausitz und der angäntzenden Oerter in

Schlesien. Anno 1748." Ein Autor des Buches ist nicht angegeben, die

Autorenschaft ergibt sich aus den Kartenbeschriftungen. Autor war der

Kupferstecher Johann George Schreiber (1676-1750) aus Leipzig. Das Buch

ist digitalisiert zu finden bei der Universitäts- und Landesbibliothek

Sachsen-Anhalt in Halle unter https://opendata.uni-halle.de

Diese Karte findet man in besserer Qualität bei: ©

David Rumsey Map Collection, Cartography Associates, Stanford University Libraries (www.davidrumsey.com),

einen Blattausschnitt mit der gesamten Karte verkleinert sehen Sie hier:

►.

Das gesamte Blatt in sehr hoher Auflösung und hervorragender Qualität

zum freien Download (mit Nutzungsbedingungen) gibt es bei David Rumsey,

dort in der Suchleiste unter > Search the collection > by Maps >

das Suchwort "Niederlausitz" eingeben.

_(DSC00359-11).jpg)

_(DSC00359-12).jpg)

Karte der nördlichen Niederlausitz um 1758, darin enthalten der "Krummspreeische Kreis" /

Circulus Crumspeicensis. Bildquelle: Foto der historischen Originalkarte, ©

Brandenburgisches Landeshauptarchiv (BLHA), Signatur: AKS 1456 C; Fotografin: Doris Rauscher; oben die Gesamtansicht

der Karte, unten ein Ausschnitt mit der Ortsbezeichnung "Kuschke" (so auch bei Zwahr 1847,

Niederlausitz-wendisch-deutsches Handwörterbuch, Seite 178; siehe Literaturverzeichnis ganz unten). Es handelt sich

um eine unvollendete und damit unvollständige Ausführung (Fragment) der Karte, angelehnt an die Karte von Peter

Schenk, Amsterdam. Neben dem Krummspreeischen Kreis sind auch Teile des Beeskow-Storkowschen Kreises zu sehen.

Außerdem gehört sie zu den ersten Karten, auf denen auch das überörtliche / regionale sowie teilweise das

überregionale Straßensystem dargestellt wurde; siehe dazu die Angaben weiter unten zu Peter Schenk und

Johann Baptist Homann. Bei den Pünktchenlinien handelt es sich auf dieser Karte offenbar nicht um Straßen

oder Wege sondern um die Abgrenzungen der Herrschaftsgebiete bzw. Amtsgebiete.

.jpg)

Ausschnitt aus einer anonymen Karte der brandenburgischen Mittelmark von

1807, bezeichnet mit "Carte Spécielle de la Moyenne Marche corrigée et

publiée l'année 1807" (Spezialkarte der Mittelmark, korrigiert und veröffentlicht im

Jahr 1807), mit den Ortsbezeichnungen Kusskow (Kuschkow), Kregisch

(Gröditsch), Düsterhof (Dürrenhofe), usw. Bildquelle: ©

David Rumsey Map Collection, Cartography Associates, Stanford University Libraries (www.davidrumsey.com).

Bei der Karte handelt es sich um eine Faltkarte (vermutlich eine Reisekarte), die in Blattsegmente

geschnitten und auf Leinengewebe aufkaschiert wurde, leider durch Stockflecken beschädigt.

Einen größeren Kartenausschnitt sehen Sie hier:

►,

das gesamte Blatt verkleinert hier:

►.

Das gesamte Blatt in sehr hoher Auflösung und hervorragender Qualität

zum freien Download (mit Nutzungsbedingungen) gibt es bei David Rumsey,

dort in der Suchleiste den französischen Kartentitel eingeben.

Die Karte ist zur Zeit der französischen Besatzung entstanden (Napoleonische

Kriege, 1806-1813), daher wohl der französische Kartentitel. Die Planzeichenerklärung

ist jedoch deutsch, demnach wurde die Karte gezeichnet durch deutsche Kartographen

und vermutlich hergestellt und publiziert durch einen deutschen / preußischen Verleger.

Kuschkow ist nach der Symbolik gemäß Planzeichenerklärung (auf der Gesamtkarte unten

links) lediglich als Dorf eingetragen, aber nicht als Pfarrdorf oder Kirchdorf, was

darauf hindeutet, dass zu dieser Zeit keine Kirche existierte. Die alte Fachwerkkirche

war vermutlich schon abgebrochen oder bei dem großen Dorfbrand von 1790

mit abgebrannt. Die Dörfer Krugau und Groß Leuthen sind dagegen

jeweils mit dem Symbol für ein Pfarrdorf bezeichnet, Kuschkow gehörte zu Krugau.

Durch das Luch zwischen Kuschkow und Gröditsch gab es keine Wegeverbindung, siehe

dazu auch die Karten oben und die folgende Karte; nur 1742 wurde eine Verbindung als

Knüppeldamm dargestellt. Die Chaussee (Chaussé) Luckau ‒ Lübben ‒ Beeskow

ist eingetragen, alle anderen Ortsverbindungen wurden als "gemeine Wege"

markiert. Mit farbigen Rahmungen und den römischen Ziffern I bis X sind die zehn

Kreise der brandenburgischen Mittelmark abgegrenzt. Die Niederlausitz war zu

dieser Zeit noch sächsisch.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

Karte des Lübbener Kreises, Regierungs-Bezirk

Frankfurt, von F. A. Witzleben, Hauptmann im Generalstab. Berlin

1836. Maßstab 1:200000 (Meilen), gezeichnet von

Nowack, lithographiert von B. Delius. Oben die Gesamtansicht

(Vergrößerung siehe hier:

►),

darunter ein Ausschnitt mit der Umgebung von Kuschkow und der

Ortsbezeichnung Kuschko (Vergrößerung siehe hier:

►),

links die Planzeichen-Erklärung. Bildquelle: ©

Museum Schloss Lübben, Museumsarchiv, mit freundlicher Genehmigung fotografiert

von Doris Rauscher am 18.11.2024. Das Museum verfügt über eine umfangreiche

Foto- und Kartensammlung, ein Besuch ist sehr zu empfehlen.

Die Karte ist außerordentlich interessant, weil sie mit

militärisch-kartographischer Genauigkeit auch die Straßen

zwischen den Ortschaften zeigt. Zu der Zeit, als die Niederlausitz

bereits zu Preußen gehörte, gab es Straßenverbindungen über die Spree

von Kuschkow aus in die nördlich angrenzenden altpreußischen Gebiete

nur über Pretschen und Kossenblatt (Cossenblatt). Wer mit dem Fuhrwerk

von Kuschkow nach Berlin wollte, musste die Landstraßen über Pretschen

‒ Kossenblatt ‒ Beeskow ‒ Storkow ‒ Königs

Wusterhausen nehmen. Die Spreebrücke vor Kossenblatt war bis 1815

gleichzeitig die Grenz- und Zollbrücke zwischen Sachsen und Preußen.

Eine Straße zwischen Kuschkow und Neu Lübbenau existierte noch nicht.

Windmühlen sind in der Umgebung von Kuschkow nur bei den Dörfern

Pretschen, Wittmannsdorf, Bückchen und Groß Leuthen eingetragen. Die

Kuschkower Mühle wurde erst 1846 errichtet, siehe dazu die folgende

Karte sowie die Mühlenseite.

.jpg)

.jpg)

Preußische Kartenaufnahme 1 : 25 000 - Uraufnahme 1846, aufgenommen und

gezeichnet von Winterfeld; Blattausschnitte mit der Ortslage Kuschkow. Bildquelle: Herausgegeben

von der Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg 2007 (Blatt-Nr.: 3949 Schlepzig,

1846), das Original befindet sich im Besitz der Staatsbibliothek zu Berlin ‒ Preußischer

Kulturbesitz. Die erste Karte, auf der das Dorf nicht nur symbolhaft dargestellt wurde sondern

in seiner städtebaulichen / dorfbaulichen Struktur mit Straßen, Bebauung, Gärten, Grünland,

Acker, Wald und Gewässern erkennbar ist. Auch die Mühle südöstlich außerhalb des Dorfes

ist eingetragen. Auf dem größeren Bildausschnitt oben sieht man, dass 1846 noch immer keine

Straßenverbindung von Kuschkow über Neu Lübbenau ("Colonie Neu Lübbenau") bis

Leibsch existierte, Leibsch war 1846 noch ein Sackgassendorf. Am Ort der 1879 erbauten

Brücke über die Spree existierte damals nur eine Furt (auf der Karte bezeichnet mit

"Fuhrt"), die nur bei Niedrigwasser genutzt werden konnte. Hier sehen Sie

eine Vergrößerung dieses Blattausschnitts:

►.

_(DSC09940-11).jpg)

_(DSC09940-12).jpg)

_(DSC09932-11).jpg)

Karte der Feldmark Kuschkow 1842 / 1857. Bildquelle: Fotos der historischen

Originalkarte, © Brandenburgisches Landeshauptarchiv (BLHA), Signatur:

Rep. 24 Lübben K 42 G/ÜF; Fotografin: Doris Rauscher; zwei Ausschnitte aus der riesigen Gesamtkarte

sowie das Schriftfeld mit dem Text: "Rein Karte von der Feldmark Kuschkow.

Zur Krugauer Kirche gehörig. Regierungsbezirk Frankfurt, Kreises Lübben. Vermessen im Jahre

1842 durch Klein II, copirt im Jahre 1857 von L. Koch IV, Reg. Geometer."

Es handelt sich um die zweite sogenannte "Separations-Reinkarte" von Kuschkow,

Ursprung für die heutigen Liegenschaftskarten / Flurkarten, ein seltenes und äußerst

wertvolles Dokument. Die Kuschkower Mühle ist auf dieser Karte nicht eingetragen, nach

der Karte von 1846 (siehe oben) existierte sie aber. Die Karte ist nicht genordet, zum

Vergleich siehe das korrekt genordete nachfolgende Messtischblatt. Das Schriftfeld war

bei den gegebenen Verhältnissen im Landeshauptarchiv leider nicht anders fotografierbar.

Die erste Ausfertigung dieser Separationskarte / Reinkarte, hier aus dem Bestand des Kataster-

und Vermessungsamtes Lübben, verbunden mit einer Liste der historischen Flurnamen

in der Gemarkung Kuschkow, sehen Sie auf einer besonderen Seite, dazu gibt es ausführliche

Erläuterungen zu den Themen Separation und Anfertigung der Separationskarten in der Provinz

Brandenburg und speziell in der Niederlausitz sowie ein Literaturverzeichnis nur zu diesem Thema:

►

Separationskarten und Flurnamen des Dorfes Kuschkow

Siedlungsstruktur: Die detailreich

gezeichnete Separationskarte zeigt sehr gut die städtebauliche / dorfbauliche Struktur

von Kuschkow. Demnach handelt es sich bei dem historischen Kernbereich des Dorfes um

ein Straßendorf mit stark erweitertem Straßenraum, schon im Übergangsbereich zum

Angerdorf, besonders das südliche Ende der Dorfstraße ist angerartig erweitert. Ein

planmäßig angelegter Dorfgrundriss ist erkennbar. Ob diese 1842 dokumentierte

planmäßige Parzellierung dem mittelalterlichen Dorf aus der Gründungszeit entspricht

oder ob die breite Dorfstraße erst bei einem späteren Wiederaufbau des Dorfes nach

Zerstörung angelegt wurde, um etwa aus Brandschutzgründen die Hofabstände zu

vergrößern oder um eine angerartige Freifläche für die Dorfgemeinschaft zwischen den

privaten Höfen zu erhalten, muss offen bleiben, dazu gibt es bisher keine Erkenntnisse.

Siehe dazu auch die Anmerkungen von Alfred Rattei von 1963 (wiedergegeben ganz am

Ende der Schulchronik).

Dennoch ist Kuschkow kein Angerdorf. Es fehlt die allseitig von der Dorfstraße umschlossene

zentrale Angerfläche, auf der sich ursprünglich in den meisten Angerdörfern mindestens

die Kirche mit Friedhof sowie je nach Platzverhältnissen auch Schmiede, Hirten-

und Küsterhaus, Schule und Spritzenhaus sowie ein Dorfteich als Viehtränke und

Feuerlöschteich befanden. Eine in dieser Form als "Allmende" nutzbare Fläche

gab es nie in Kuschkow zwischen den beiden Hofreihen an der Dorfstraße, die Straße war

offenbar schon immer die zentrale Erschließungsachse für alle anliegenden Bauern- und

Kossätenhöfe und die Dorfkirche befand sich schon immer nördlich außerhalb des Dorfes.

Die heutige Bezeichnung der Dorfstraße als "Dorfanger" ist daher zumindest

aus siedlungsgeschichtlicher Sicht nicht ganz zutreffend. Erst später haben sich entlang

der Ausfallstraßen in Richtung Gröditsch, Pretschen und Neu Lübbenau kleinere Hofstellen

entwickelt. Die alten Höfe der Bauern befanden sich an der Dorfstraße, hier liegt der

Ursprung von Kuschkow, bis heute ist dies im Dorfgrundriss ablesbar. Weitere Angaben

zur allgemeinen Entwicklung der brandenburgischen Dorfformen siehe hier:

►

Interessante Informationen zum Vergleich bietet auch der Ausgrabungsbericht zum Dorf Horno

von 2004 vor seiner Zerstörung durch Abbaggerung für den Braunkohletagebau: Henker / Kirsch,

Dorfgründungen in der Lausitz, dort Seite 179 mit einer Zeichnung der Dorfanlage (siehe unten,

Literaturverzeichnis, oder direkt hier:

►).

Das mittelalterliche Dorf Horno hatte eine mit Kuschkow vergleichbare Struktur, ein Straßendorf mit

einer sehr breiten Dorfstraße, hier jedoch mit einer einseitigen Erweiterung zum echten Anger mit

Kirche und Friedhof sowie Dorfteich am Ende der Straße, es wird deshalb zu Recht als Straßenangerdorf

bezeichnet, eine Mischform aus Straßendorf und Angerdorf. Auch die auf Basis der Grabungsbefunde

vermutete Hofstruktur sowie die Giebelstellung der Bauernhäuser dürften mit dem mittelalterlichen

Kuschkow vergleichbar sein.

.jpg)

Topographische Karte, Blatt 110 Luckau, Einzelblatt aus

einem unbekannten Kartenwerk um 1867 (das gesamte Blatt

sehen Sie hier:

►), unten rechts ist eine Maßstabsleiste für "1 geographische

Meile zu 1969,85 Preußische oder Rheinländische Ruthen" angegeben, jedoch

ohne Verhältniszahl zum Blattmaß der Karte, gezeichnet von II. v. Pogda (Poyda ?),

gestochen von Wilhelm Voss (Vose ?), der Name des Kartenwerks oder ein Verlag

sind nicht angegeben. Bildquelle: © Museum

Schloss Lübben, Museumsarchiv, Inventar-Nummer: V/985, mit freundlicher

Genehmigung abfotografiert von Doris Rauscher am 18.11.2024.

Das Kartenblatt zeigt die Verkehrsverhältnisse in der nördlichen

Niederlausitz im weiteren Umfeld von Kuschkow, es gehört zu den ersten Karten

mit dem neuen Eisenbahnnetz. Die Bahnlinie Berlin ‒ Lübben ‒ Cottbus

‒ Görlitz wurde 1866 in Betrieb genommen als "Görlitzer Bahn"

mit dem "Görlitzer Bahnhof" in Berlin als Startbahnhof; heute befindet

sich an dieser Stelle in Berlin-Kreuzberg der "Görlitzer Park". Als

Entstehungszeit für die Karte bleibt somit der Zeitraum zwischen 1866 und

1869 (Einführung des metrischen Maßsystems in Preußen und damit Ablösung

der Meile durch den Kilometer). Die in Lübbenau abzweigende Strecke über

Calau (Kalau) und Senftenberg in Richtung Kamenz wurde erst 1874 in Betrieb

genommen, sie ist auf der Karte mit der Signatur "geplant"

dargestellt. Kuschkow hat weiterhin keine direkte Straßenverbindung zu

den nördlich angrenzenden Gebieten. Die nächstgelegene überörtliche

Chaussee und Poststraße verläuft zwischen Lübben und Beeskow (heute

Bundesstraße B 87).

Diese Chaussee zwischen Leipzig ‒ Lübben ‒

Beeskow ‒ Frankfurt (Oder) wurde ab 1854 angelegt,

überwiegend durch Ausbau einer bereits vorhandenen sehr alten Handels- und

Poststraße; weitere Angaben dazu siehe ganz unten zur "Reisekarte

für das Kurfürstentum Sachsen nach Johann Baptist Homann 1728 / 1752".

Organisation und Finanzierung der Chausseebauten im 19. Jahrhundert

lagen in Preußen meist in den Händen privater Chausseebau-Gesellschaften,

so auch in diesem Fall. Die Finanzierung erfolgte durch Ausgabe von Aktien

sowie staatliche und kommunale Zuschüsse bzw. Beteiligungen. Fast alle dieser

Gesellschaften wurden später vom Staat übernommen bzw. die fertiggestellten

Chausseen vom Staat oder den Landkreisen / Kommunen gekauft.

Im Familienarchiv Jäzosch hat sich die folgende Aktie angefunden, ausgestellt

auf den Erbrichtergutsbesitzer Johann Christian Müller

aus Kuschkow, leider nur als Schwarz-Weiß-Foto des stark beschädigten

Originals, das Original existiert nicht mehr. Johann Christian Müller

war der Vater von Mathilde Charlotte Müller, die 1861 den Kuschkower

Mühlmeister Theodor Albert Gustav Adolf Wolff geheiratet hat. Aus

dieser Ehe ging der spätere Müllermeister Franz Hermann Wolff

(1867-1936) in Kuschkow hervor, mein Urgroßvater. Weitere Angaben

dazu gibt es auf der Mühlenseite.

.jpg) Actie

der Frankfurt a. d. O. - Leipziger Chaussee - Gesellschaft. No. 899.

Funfzig Thaler Courant.

Actie

der Frankfurt a. d. O. - Leipziger Chaussee - Gesellschaft. No. 899.

Funfzig Thaler Courant.

Der Erbrichtergutsbesitzer (?) Johann Christian Müller zu Kuschkau hat zur Gesellschafts-Kasse = Funfzig Thaler Preuss. Courant =

eingezahlt, und nimmt auf Höhe dieses Betrages in Gemäßheit des von Sr.

Majestät dem Könige von Preußen bestätigten Statuts vom 19ten April /

20sten November 1854 verhältnismäßig Antheil an dem gesammten Eigenthum,

Gewinne und Verluste der Gesellschaft.

Lübben, den 20. Januar 1857

Directorium der Frankfurt a. d. O. - Leipziger Chaussée-Gesellschaft.

(Oben links handschriftlich "Duplicat", sowie darunter ein Rundstempel:

"Ein Sechstel Thaler 5 Gr." Eine gut lesbare Vergrößerung des

Bildes sehen Sie hier:

►)

_1.jpg) Zum

optischen Vergleich wird links eine Aktie derselben Serie gezeigt, die

auf der Auktions-Website "F.H.W. Freunde Historischer Wertpapiere"

(www.fhw-online.de) angeboten wurde; eine interessante Adresse für

Sammler und Liebhaber historischer Aktien und Wertpapiere. Dort heißt es

im Begleittext:

"... Von der zu überbrückenden Entfernung her war dies

das größte private Straßenbauprojekt aller Zeiten in Deutschland. ...

Die 1854 begonnene Kunststraße von Frankfurt a.d.O. nach Leipzig wurde

1856 bis Müllrose gebaut. Nach der Verstaatlichung dieser

Chausseebau-Gesellschaft bildete die noch im Jahr 1856 bis nach Beeskow

weitergebaute Strecke einen Teil der preußischen Staatschaussee Nr. 33,

die bis nach Leipzig führte. Heute der östliche Abschnitt der B 87."

Zum

optischen Vergleich wird links eine Aktie derselben Serie gezeigt, die

auf der Auktions-Website "F.H.W. Freunde Historischer Wertpapiere"

(www.fhw-online.de) angeboten wurde; eine interessante Adresse für

Sammler und Liebhaber historischer Aktien und Wertpapiere. Dort heißt es

im Begleittext:

"... Von der zu überbrückenden Entfernung her war dies

das größte private Straßenbauprojekt aller Zeiten in Deutschland. ...

Die 1854 begonnene Kunststraße von Frankfurt a.d.O. nach Leipzig wurde

1856 bis Müllrose gebaut. Nach der Verstaatlichung dieser

Chausseebau-Gesellschaft bildete die noch im Jahr 1856 bis nach Beeskow

weitergebaute Strecke einen Teil der preußischen Staatschaussee Nr. 33,

die bis nach Leipzig führte. Heute der östliche Abschnitt der B 87."

Akten zu dieser Chausseebau-Gesellschaft gibt es beim Brandenburgischen

Landeshauptarchiv (BLHA) unter "Rep. 75 Frankfurt (Oder) - Leipziger

Chausseebau AG, Lübben". Zur Firmengeschichte wird mitgeteilt:

"Die Frankfurt (Oder) – Leipziger Chaussee Baugesellschaft

Aktiengesellschaft wurde mit Statut vom 19. April 1854 durch Allerhöchsten

Erlaß vom 20. November 1854 mit Sitz in Lübben gegründet und war für den

Bau und Unterhaltung der Chaussee von Frankfurt (Oder) bis nach Leipzig

zuständig. Aufgrund des Aufschwungs der Eisenbahn verringerte sich der

Verkehr auf der Straße und damit der Unterhaltungsaufwand für die Firma.

Hinzu kam die Nichtgewährung eines Unterhaltungszuschusses aus dem

öffentlichen Fonds. So beschloss die Gesellschaft am 29. Mai 1876 sich

zum 1.7.1876 aufzulösen. Die Unterhaltung der Straßen in der Provinz

Brandenburg ging an die Kreise Frankfurt (Oder), Lebus, Kreis

Beeskow-Storkow, Lübben und Luckau über."

Chausseebau ab 1869: Die Planungen zum erstmaligen

Bau einer Straße zwischen Kuschkow und Neu Lübbenau begannen 1869. Im BLHA gibt

es dazu aus dem Zeitraum 1869-1873 für Kuschkow die Akte "3B I V 2803"

mit der Bezeichnung "Chausseebau von Birkenhainchen über Kuschkow nach Buchholz

und zum Bahnhof Halbe, Kr. Beeskow". In der Ortschronik berichtet Familie

Scheibe auf Seite 21, dass am 30.1.1876 im Gemeinderat eine "Besprechung

des Kuschkower Beitrages zum Chausseebau nach Berlin" stattfand. Die Straße

war eine überörtliche Kreisstraße, die Gemeinde sollte sich aber wohl an der

Finanzierung beteiligen oder bei der Bauausführung mitwirken. Für Neu Lübbenau

existiert eine Karte bzw. Planzeichnung ebenfalls aus dem Jahr 1869 unter der Signatur

"55 Provinzialverband III K 1475 G" mit der Bezeichnung "Situations-

und Nivellementsplan für die projektierte Chaussee von Wendisch Buchholz über

Birkholz, Leibsch, Kolonie Neu Lübbenau bis zur Grenze der Kreise Beeskow-Storkow

und Lübben (R 179)". Die Pretschener Spree war hier die Kreisgrenze. Die

Holzbrücke über die Spree in Leibsch als Teil der neuen Chaussee und Ersatz für

die bis dato genutzte Furt wurde 1879 in Betrieb genommen; im Buch von Axel Pinkow

(siehe unten) ist sie auf den Seiten 15 und 16 abgebildet. Der Straßenbau bis

Kuschkow war offenbar in den frühen 1880er Jahren abgeschlossen, ein genaues

Datum konnte bisher nicht ermittelt werden. Das Ergebnis brachte erhebliche

wirtschaftliche Vorteile für die Gemeinde.

.jpg)

Chaussee zwischen Neu Lübbenau und Kuschkow im Zustand

um 1890. Karte des Deutschen Reiches, Blatt 319

Beeskow, aufgenommen vom Königlich Preussischen Generalstab 1844-46,

Maßstab 1:100.000, herausgegeben 1893 durch das

Reichsamt für Landesaufnahme. R. Eisenschmidt, Verlags-Buchhandlung,

Haupt-Vertrieb der Karten der Königl. Landes-Aufnahme, Berlin N.W.7,

Armee- und Marine-Haus. Bildquelle: © David Rumsey Map Collection,

Cartography Associates, Stanford University Libraries

(www.davidrumsey.com)

Diese topographische Karte ist eine der ersten amtlichen Darstellungen

mit der neuen Chaussee. Der hier gezeigte Bildausschnitt auf Basis der

Landesaufnahme von 1846 wurde offenbar bis 1893 (mehrfach ?) ergänzt,

jedenfalls ist die neue Chaussee bereits als Bestand eingetragen; wann

genau dieser Zustand erreicht war, geht aus der Karte nicht hervor. Da

der genaue Trassenverlauf im Grenzbereich zwischen Neu Lübbenau und Kuschkow

nicht der tatsächlich gebauten Chaussee entspricht (die Doppelkurve

fehlt), besteht der Verdacht, dass die Karte noch im Planungszustand vor

Fertigstellung des Straßenbaus gezeichnet wurde; zum Vergleich siehe die

Karten von 1901 weiter unten. Das um 1750 gegründete Neu Lübbenau wurde

noch als "Colonie Neu Lübbenau" bezeichnet. Einen größeren

Kartenausschnitt sehen Sie hier:

►,

das gesamte Blatt verkleinert hier:

►. Das gesamte Blatt in sehr hoher Auflösung und hervorragender Qualität

zum freien Download (mit Nutzungsbedingungen) gibt es bei David Rumsey, siehe direkt hier:

► ‒ eine außerordentlich interessante Website mit aktuell

mehr als 142.000 historischen Karten, Grafiken, Büchern und Fotos (Stand 2025).

.jpg)

Ortslage Kuschkow um 1901. Bildquelle: Karte des Deutschen Reiches / Topographische

Karte 1:25000, Messtischblatt 3949 Schlepzig, Königlich Preußische Landes-Aufnahme 1901, herausgegeben

1903, Auflagendruck 1918. © Arcanum Maps Budapest

(https://maps.arcanum.com/de); siehe dieses Blatt auch beim Leibnitz-Institut für Länderkunde

(https://ifl.wissensbank.com) oder beim BrandenburgViewer (https://bb-viewer.geobasis-bb.de). Einen

größeren Kartenausschnitt sehen Sie hier:

►

Die Karte ist exakt genordet, auch die Mühle südöstlich außerhalb des Dorfes ist eingetragen,

bezeichnet mit "zu Kuschkow". Die Ortsdurchfahrt in ihrer heutigen Form (B 179)

existiert jedoch noch nicht, die Gröditscher Straße als Verbindungsstück zwischen Ortsmitte

und dem südlichen Ende der Alten Straße (ehemals Koinzstraße) in Richtung Gröditsch ist noch

nicht vorhanden, dieser kurze Straßenabschnitt wurde erst um 1939 gebaut. Zur Projektierung

der Trasse und geplanten Regulierung der Flurstücke durch das Katasteramt liegen Unterlagen mit

ersten Entwürfen von 1937 im BLHA vor, der Bau wurde also erst danach begonnen. Zum Beispiel

musste auf dem damaligen Grundstück der Margarete Rattei, Pretschener Straße 58 (heute

Dorfgemeinschaftshaus), die rückwärtige Scheune samt Stall und Schuppen abgebrochen werden.

Die Chaussee vom Ende der Koinzstraße bis nach Gröditsch war bereits um 1924 entstanden bzw.

auf der alten Trasse neu ausgebaut; weitere Angaben dazu siehe auf der Startseite.

Zur ehemaligen Reichsstraße Nr. 179 (R 179) gibt es im BLHA ein

Bestandsbuch für den Zeitraum 1940-1944 unter der Signatur "55 Provinzialverband

III 2606". Die Straße wurde um 1937 von der Kategorie "Landstraße" zur

"Reichsstraße" erhoben, Grundlage war das Reichsgesetz zur Neuregelung des

Straßenwesens von 1934; während der DDR-Zeit Fernverkehrsstraße (F 179), seit 1990

Bundesstraße (B 179). Wie die Straßensituation 1940 aussah, zeigt das folgende Bild:

.jpg)

Ortslage Kuschkow um 1940. Bildquelle: Karte des Deutschen Reiches / Topographische

Karte 1:25000, Messtischblatt 3949 Schlepzig, Preußische Landesaufnahme 1901, herausgegeben 1903, letzte

Nachträge 1940, Ausgabe 1942. © Leibnitz-Institut

für Länderkunde (https://ifl.wissensbank.com). Wie die Karte zeigt, war die Ortsdurchfahrt 1940 fertiggestellt,

die Reichsstraße jetzt mit "179" bezeichnet und die Südseite der Pretschener Straße vollständig

bebaut. Das Symbol für die 1938 abgebrochene Windmühle ist nicht mehr vorhanden.

.jpg)

Ortslage Kuschkow um 1975. Bildquelle: Topographische Karte 1:25000 (Ausgabe für

die Volkswirtschaft), 0909-44 (Schlepzig), hergestellt durch VEB Kombinat Geodäsie und Kartographie,

herausgegeben durch Ministerium des Innern der DDR, Verwaltung Vermessungs- und Kartenwesen,

Ausgabe 1978, Stand der Unterlagen: 1975. ©

Leibnitz-Institut für Länderkunde (https://ifl.wissensbank.com). Die DDR-Karte im gleichen Maßstab

wie das Messtischblatt des Deutschen Reiches oben zeigt kaum noch interessante Details für den

Heimatforscher. Erst im nächstgrößeren Maßstab sind wieder Details erkennbar:

.jpg)

Ortslage Kuschkow um 1980. Bildquelle: Topographische Karte 1:10000 (Ausgabe

für die Volkswirtschaft), Blatt 0909-442 (Kuschkow), hergestellt durch VEB Kombinat Geodäsie

und Kartographie, herausgegeben durch Ministerium des Innern der DDR, Verwaltung Vermessungs-

und Kartenwesen, Ausgabe 1978, Stand der Unterlagen: 1981; Kartenblatt im

eigenen Bestand.

.jpg)

Luftbild von Kuschkow 2001 zum Vergleich mit dem Kartenbild von 1980 oben; es hat kaum

bauliche Entwicklungen gegeben in diesem Zeitraum. Bildquelle: Großformatiges Originalfoto (auf Fotopapier)

im Maßstab ca. 1:2000, © Landesvermessung und Geobasisinformation

Brandenburg, Film-Nr.: 26-01, Bild-Nr.: 260, Aufnahme-Datum: 1.5.2001, Senkrechtaufnahme (Orthofoto),

Gebietsbezeichnung: Kuschkow. Wenn Sie dieses Luftbild in höherer Auflösung sehen wollen, dann klicken Sie

hier: ►

.jpg)

Kuschkow in seiner Umgebung um 1901, Übersicht über die landschaftliche

Situation als Ergänzung zur oben gezeigten Ortslage aus der gleichen Zeit. Sehr gut

sind hier die vielen Feuchtgebiete, Fließe und Gräben im Umfeld des Dorfes zu sehen, das

große Luchgebiet zwischen Kuschkow und Krugau wird durch den "Land-Graben"

entwässert. Bitte klicken Sie hier:

►,

dann sehen Sie eine Vergrößerung der Karte. Bildquelle: Karte des Deutschen Reiches M 1:100000,

Blatt 319 Beeskow. Aufgenommen von der Topographischen Abteilung der Königlich Preußischen

Landesaufnahme 1901, herausgegeben 1908. Digitalisiert in hoher Auflösung von der Deutschen

Fotothek Dresden unter https://www.deutschefotothek.de/gallery/freitext/df_dk_0000532_0319

‒ die Übersichtskarte zur Auswahl für das Deutsche Reich finden Sie hier:

https://www.deutschefotothek.de/documents/obj/90011269. Sogar in diesem Maßstab ist die

Mühle südöstlich von Kuschkow am Weg nach Krugau eingetragen.

.jpg)

Kuschkow in seiner Umgebung um 1901, Übersicht über die

Einbindung in das Straßen- und Wegenetz als Ergänzung zur

oben gezeigten Ortslage aus der gleichen Zeit, zur Vergrößerung wieder hier

klicken:

►.

(Bildquelle: Karte des Deutschen Reiches M 1:100000, topographische

Landesaufnahme 1901 (?); © Museum

Schloss Lübben, Museumsarchiv, mit freundlicher Genehmigung fotografiert

von Doris Rauscher am 18.11.2024).

Erstmalig konnte auf den Karten ab 1901 auch die Bahnstrecke Falkenberg

‒ Lübben ‒ Beeskow vollständig als Bestand dargestellt werden

mit den von Kuschkow aus nächstgelegenen Bahnhöfen Groß Leuthen und Krugau.

Der Streckenabschnitt zwischen Lübben und Beeskow wurde Ende 1901 in Betrieb

genommen, der erste Abschnitt zwischen Falkenberg und Lübben bereits 1898.

Karte des Markgraftums Niederlausitz von

Peter Schenk 1757

Im Folgenden soll eine inhaltlich ganz besonders interessante und aus grafischer Sicht auch

besonders schöne topographische Karte vorgestellt werden, äußerst sorgfältig ausgearbeitet

auf 4 Teilblättern, mit Planzeichenerklärung und als Original in guter Qualität erhalten.

Dargestellt ist auch das Dorff Kuschke mit einer Kirche. Kartograph war

Peter Schenk d. J. (1693-1775), Sohn des Peter Schenk d. Ä. (1660-1711, auch

Pieter / Petrus Schenck, Mitinhaber des berühmten Kartenverlagshauses Valck und Schenck in

Amsterdam, weitere Informationen dazu im Literaturverzeichnis bei Wiegand):

Geographische Delineation, des zu denen Kur Sächsischen Landen

gehörigen Marggraffthums Nieder Lausitz, Worinnen enthalten die Fünff Kreisse

als I. der Luckauische, II. Gubenische, III. Kalauische,

IV. Krumspreeische oder Lübbenische, und V. der Sprembergische

Kreiß, nebst denen darinnen befindlichen Herrschafften und Aemtern, als 1. Neüenzella in II.

Kreiße, 2. Dobrelugck, I. 3. Friedland, IV. 4. Forst, II.5. Pförten, II. 6. Sorau und Triebel, II. 7

Leitten, IV. 8. Sonnewalda, I. 9. Drehna, I. 10. Straupitz, IV. 11. Lieberosa, IV. 12. Lübbenau III.

und 13. Amptitz, II. wie auch ihren Städten, Rittergüthern und Dorffschafften Samt den Kur

Brandenburgischen Antheile dieses Marggraffthumbs, auch andern angrentzenden Gegenden. in Amsterdam

bey Petrus Schenk, mit Königl. Pohl. und Kurfürstl. Sachßl. Privilegio,

1757.

Bildquelle: Fotos der vier historischen Originalkarten, ©

Brandenburgisches Landeshauptarchiv (BLHA), Signatur: AKS 1320 A am 16.11.2021 und AKS 1319 B

am 23.11.2021; Fotografin: Doris Rauscher, digitale Bildbearbeitung (Optimierung): Norbert Rauscher,

jeweils das vollständige Kartenblatt und Ausschnitte. Die Karten sind genordet und werden hier in

folgender Reihenfolge gezeigt: Blatt 1 = Nordwest (oben links, mit Schriftfeld),

Blatt 2 = Nordost (oben rechts, mit Nordstern und Planzeichenerklärung),

Blatt 3 = Südwest (unten links) und Blatt 4 = Südost (unten

rechts, mit grafischer Maßstabsleiste). Maßstab ist die "Teutzsche Meile deren 15 einen Grad

machen", es wird jedoch kein Maßstabsverhältnis (Verhältniszahl zum Blattmaß der Karte)

angegeben. Die Gemeine Deutsche Meile 15 auf 1 Grad = Geographische Meile hatte 7420,44 Meter.

Das Kartenwerk wird auch behandelt bei Bütow / Schwuchow auf den Seiten 32-35, siehe

Literaturverzeichnis.

(► Hinweis: Unter der Maßstabsleiste wurde später mit

Bleistift eine Maßstabsberechnung aufgetragen: 1 Preußische Landmeile = 2000 Ruten = 7,532 Km,

woraus sich der nachträglich errechnete Kartenmaßstab = ca. 1:125.000 ergibt. Diese Berechnung

ist falsch, weil hier irrtümlich die Preußische Landmeile angesetzt wurde und nicht die

Deutsche Geographische Meile.)

Zuerst Blatt 1 mit Schriftfeld und dem Dorf Kuschkow (Kuschke). Delineation =

Zeichnung, Darstellung, Skizze. Alle Städte, Dörfer und sonstigen Örtlichkeiten wie Schlösser,

Klöster, Kirchen, Mühlen usw. bis hin zu Pferdewechselstationen an Poststraßen sind plangrafisch sehr

genau durch Symbole bzw. Symbolkombinationen dargestellt, siehe dazu unten die Planzeichenerklärung.

Die Kuschkower Kirche ist nach dieser Planzeichenerklärung eine "Kirche, welche allzeit

mit einer geraden Linea an ihrer Haupt Kirche henget." Eine vergleichbare, aber nicht

identische Symbolik wurde auch unter Zürner bis 1742 bei den oben gezeigten Karten verwendet,

jeder Kartograph und seine Mitarbeiter hatten einen eigenen Symbolkatalog in Gebrauch. Blatt

1 in hoher Auflösung sehen Sie hier:

►

.jpg)

.jpg)

.jpg)

Es folgt Blatt 2 mit Nordstern und Planzeichenerklärung, diese danach als vergrößerter Auszug.

Das gesamte Blatt 2 in hoher Auflösung finden Sie wieder hier:

►.

Die folgenden Planzeichen kommen in Verbindung mit dem Dorf Kuschkow zur Anwendung:

• Ein Dorff mit einer Filial Kirche, welche allzeit mit einer geraden Linea an ihrer

Haupt Kirche henget. • Ammtssässig. • Eine kleine Schenke. •

Ein Försterhaus. • Ein Schmidt. • Eine Herren Schäferey. Die Filialkirche

in Kuschkow (Kuschke, ohne Kreuz auf dem Turm) ist gebunden an ihre Hauptkirche in Krugau (Kruge,

mit Kreuz auf dem Turm = Pfarrkirche, Pastorat). Das Dorf Gröditsch (Kregisch) hat gar keine

Kirche und ist eingepfarrt nach Krugau, ebenso Biebersdorf. Der Nordstern oben links auf der Karte

zeigt die Nordrichtung durch ein Liliensymbol an und die Ostrichtung durch ein Kreuzsymbol,

ähnlich dem Kreuz auf der Pfarrkirche (Osten = Himmelsrichtung des Altars). Mit

"Ein Schmidt" ist sicher der Gemeindeschmied Johann Jazosch

gemeint, Vorfahre meiner väterlichen Familie; weitere Angaben dazu gibt es auf der Sonderseite

zur Schmiede der Familie Jäzosch.

.jpg)

.jpg)

Zuletzt folgen die Blätter 3 und 4 des kartographischen Gesamtwerkes.

Blatt 3 in hoher Auflösung sehen Sie hier:

►, Blatt 4 sehen Sie hier:

►. Besonders auf diesem Blatt erscheint auch der große

und heute zu Polen gehörende Anteil der Niederlausitz östlich der Neiße.

Unterhalb der grafischen Maßstabsleiste wurde nachträglich mit Bleistift

eine Umrechnung in preußische Landmeilen und Kilometer aufgetragen,

woraus sich ein Maßstab für das Kartenwerk von etwa 1:125000 ergibt.

.jpg)

.jpg)

Reisekarte für das Kurfürstentum Sachsen nach

Johann Baptist Homann 1728 / 1752

Es folgt eine weitere sehr interessante Karte mit grafisch fein ausgearbeitetem

Beiwerk, auf der das Dorf Kuschkow leider nicht verzeichnet ist, der man

aber sehr gut entnehmen kann, wie das damalige Amt Lübben mit seinen

Dörfern im Krummspreekreis ("Crumspreeischer Kreis") in das

überregionale System der Heerstraßen / Handelsstraßen / Poststraßen um 1728

eingebunden war. Die Karte wurde offenbar noch unter Johann Baptist Homann

(1664-1724, Kartograph, Kupferstecher, Verleger) ausgearbeitet, jedoch erst

1752 von den Erben Homanns herausgegeben. Bildquelle: Fotos der historischen

Originalkarte, © Museum Schloss Lübben,

Museumsarchiv, Inventar-Nummer: VII/891, mit freundlicher Genehmigung

abfotografiert von Doris Rauscher am 18.11.2024, digitale Bildbearbeitung

(Optimierung) durch Norbert Rauscher. Die Reisekarte wird behandelt bei

Bütow / Schwuchow auf den Seiten 44-45, siehe Literaturverzeichnis.

Die Karte ist überschrieben mit: "Carte itineraire par

le Pays de l'Electorat de Saxe faisant voir les

grands chemins depuis Lipsic jus qu' aux

Villes les plus principales des Pays Circonvoisins, faite en faveur du

Commerce & publiée par les soins des Heritiers de Homann l'An 1752"

(Reisekarte durch das Kurfürstentum Sachsen mit den Hauptstraßen von

Leipzig zu den wichtigsten Städten der umliegenden Länder, erstellt zur

Förderung des Handels und veröffentlicht von den Erben Homanns im Jahr 1752).

Unterhalb dieser Überschrift werden die "Weiten von Leipzig aus

in die vornehmsten Handelsstädte in Reise Stunden genommen". Einige

Merkwürdigkeiten fallen dabei auf: So ist z.B. die Reisezeit von

Leipzig bis nach Frankfurt an der Oder mit 88 Stunden angegeben, nach

dem deutlich weiter entfernten Stettin jedoch nur mit 76 Stunden. Zu

beachten ist dabei, dass die Angaben nicht auf Messungen beruhen sondern

auf den Berichten von Reisenden, die naturgemäß sehr unterschiedlich

ausgefallen sind. Eine Postkutsche erzielte kürzere Fahrzeiten als ein

mit Waren beladenes Fuhrwerk der Kaufleute. Rechts neben der Tabelle

heißt es: "... das Publicum wird ersucht, uns die nöthige Nachrichten

mitzuteilen ..."; die Kartographen waren also auf die Informationen

der Reisenden angewiesen und verwendeten dann bei mehreren Angaben zum

selben Ziel vermutlich die Durchschnittswerte.

In der Kartusche oben rechts steht: "Hohe Heer-Strasse durch das Chur

Fürst Sachsen. Wie selbige aus Polen u. Schlesien in die Lande

Thüringen, Sachsen, Meissen, u. so ferner gehen soll, ingl. wie Sie auf

unterschiedl. Art zu Wasser und Land umfahren wird, entworfen von G. C.

K. Reichenb. Variseo 1728." Unten rechts gibt es eine Maßstabsleiste mit der

Bezeichnung "Gemeine teutsche Meilen 15 auf einen Grad gerechnet.",

jedoch ohne Maßstabsverhältnis / Verhältniszahl zum Blattmaß der Karte. Die

Gemeine deutsche Meile 15 auf 1 Grad = Geographische Meile hatte 7420,44 Meter.

Zuerst sehen Sie die Gesamtansicht der Karte (Vergrößerung hier:

►).

Danach ein Ausschnitt oben rechts mit der Textkartusche (Vergrößerung siehe hier:

►)

und ein zweiter Ausschnitt mit dem Krummspreekreis mit Lübben und Lübbenau

sowie den Dörfern Leibchel und Biebersdorf im weiteren Umfeld. Alle Details

der Darstellung scheinen jedoch nicht den Tatsachen zu entsprechen: Nach der

Karte von Peter Schenk 1757 (siehe oben) gab es z.B. zwischen Müllrose und

Frankfurt eine Straßenverbindung, die mit Sicherheit auch als Post- und

Handelsstraße genutzt wurde; diese Straße fehlt bei Homann.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

Links ist der grafisch gestaltete obere linke Teil der Karte mit den

Anmerkungen zum Straßensystem zu sehen (Bildvergrößerung

siehe wieder hier:

►).

Alle Handelsstraßen ("hohe Heer-Strassen") sind in der Karte

mit Buchstaben markiert (A, B, C, ..., L, M). In den Anmerkungen werden für

jede dieser Straßen das Gründungsdatum sowie die mit jedem Herrschaftswechsel

erneuerten kaiserlichen bzw. königlichen Privilegien, Rechte und Pflichten

usw. vollständig aufgezählt, dazu Anzahl und Lage der Brücken, Schleusen,

Zollstationen usw. und wie mit ihnen zu verfahren ist. Teilweise wird auch

auf ein gewisses Gefahrenpotenzial der Straßen hingewiesen.

Der nächste Ausschnitt zeigt die Grafik unten rechts mit zwei Handelsfuhrwerken

auf ihrem mühsamen und von Postsäulen markierten Weg. Der Straßenzustand, den

diese Fuhrwerke teilweise zu bewältigen hatten, ist andeutungsweise dargestellt.

Darunter befindet sich eine Maßstabsleiste über 10 deutsche Meilen, jedoch ohne

Maßstabsverhältnis / Verhältniszahl zum Blattmaß der Karte (Vergrößerung

siehe hier:

►).

.jpg)

Am unteren Blattrand wird über das seit 1494 / 1507 bestehende und durch den

Kaiser verliehene Markt- und Stapelrecht der Stadt Leipzig

berichtet mit einem Umkreis von 15 Meilen und den damit verbundenen dreitägigen

Stapelzwang für alle reisenden Handelsleute und Handwerker in diesem Bereich

(Blattvergrößerung siehe hier:

►).

Betroffen waren auch die Schiffe auf Elbe und Saale. Erst wenn sich in

dieser Zeit keine Käufer fanden, durften die Händler "nach Abstattung

der Niederlags Gebühr" ihre Waren aufladen und abtransportieren. Die

15-Meilen-Stapelzone um die Stadt ist in der Karte durch gestrichelte

Linie eingetragen; kein anderer Ort in diesem Bereich war befugt, sich

ein gleiches Niederlagerecht anzumaßen. Den fahrenden Händlern war es

verboten, die "ordentlichen und privilegierten" Handelsstraßen zu

verlassen und auf Schleichwegen ("Bey- und Schleifwege") die Stadt

Leipzig zu umfahren, bei Androhung von "Verlust Pferde Wagen und Ladung".

Sogar die kleinen Städte Lübben und Lübbenau in der Niederlausitz lagen noch

innerhalb dieser Stapelzone (!), aber auch z.B. Dresden und Erfurt. Weitere Hintergründe

zu diesen handelsrechtlichen Regelungen können hier nicht geklärt werden.

.jpg)

Interessante Mitteilungen zur Entwicklungsgeschichte des überregionalen

sächsischen Straßensystems findet man z.B. bei Rainer Aurig (siehe

Literaturverzeichnis unten). Die Landstraße von Leipzig über Torgau,

Herzberg, Luckau, Lübben, Beeskow und Müllrose nach Frankfurt an der

Oder gehörte zu den ältesten deutschen Heer- und Poststraßen, bereits in

der Landstraßenkarte von Erhard Erzlaub aus Nürnberg von 1501 ist sie

enthalten, damals auch als "Hohe Straße" oder "Frankfurter Geleis"

bezeichnet. Nach den (unvollständigen) kartographischen Darstellungen

aus der Zeit um 1750 hatte Kuschkow Anbindungen an diese überregionale

Landstraße entweder südliche über Dürrenhofe ‒ Lübben oder östlich

über Gröditsch ‒ Krugau ‒ Biebersdorf oder nördlich über

Pretschen ‒ Wittmannsdorf ‒ Schuhlen.

Der Ausbau zur Chaussee erfolgte ab 1854, dazu wurde eine

Aktiengesellschaft gegründet, die "Frankfurt an der Oder - Leipziger

Chausseebau - Aktiengesellschaft" mit Sitz in Lübben; das Statut

dieser Gesellschaft wurde 1854 durch den König von Preußen bestätigt,

von da an wurden Aktien ausgegeben (siehe Abbildungen und Text oben). Akten

dazu gibt es beim Brandenburgischen Landeshauptarchiv (BLHA) unter

"Rep. 75 Frankfurt (Oder) - Leipziger Chausseebau AG, Lübben".

Später wurde daraus die Preußische Staatschaussee Nr. 33, dann die

Reichsstraße 87 (R 87), während der DDR-Zeit die Fernverkehrsstraße 87

(F 87) und nach 1990 die Bundesstraße 87 (B 87).

Quellen- und Literaturverzeichnis

Hinweis: Hier finden Sie nur Literaturangaben zum Spezialthema dieser Seite. Das allgemeine Literaturverzeichnis

zu Kuschkow und der Niederlausitz als Thema der gesamten Website finden Sie auf der Hauptseite (Startseite,

siehe hier: ►).

Amtliches Gemeindeverzeichnis für das Deutsche Reich auf Grund der Volkszählung 1939.

Herausgegeben vom Statistischen Reichsamt. Zweite Auflage. Verlag für Sozialpolitik, Wirtschaft und

Statistik, Paul Schmidt, Berlin 1941. Kuschkow auf Seite 65: Ständige Bevölkerung (St.B.) = 506,

Wohnbevölkerung insgesamt = 697

Aurig, Rainer: Möglichkeiten und Grenzen interdisziplinärer Altstraßenforschung vorwiegend

mit Beispielen aus der westlichen Niederlausitz. Enthalten in: Im Schatten mächtiger

Nachbarn. Politik, Wirtschaft und Kultur der Niederlausitz zwischen Böhmen, Sachsen und

Brandenburg-Preußen. Herausgegeben von Klaus Neitmann. BeBra Wissenschaft Verlag, Berlin 2006;

Seiten 111 bis 139 (als Open Access zum kostenlosen Download unter www.bebra-wissenschaft.de)

Beiträge zur deutschen Kartographie. Den Mitgliedern des 20. Deutschen Geographentages

... gewidmet von der Deutschen Bücherei. Herausgegeben von Dr. Hans Praesent. Akademische

Verlagsgesellschaft m.b.H., Leipzig 1921. Digitalisiert von Internet Archive unter

https://archive.org/details/beitrgezurdeut00prae ‒ Darin enthalten:

- Beschorner, Hans: Landesvermessung und Kartenwesen Kursachsens bis 1780. (Seiten 32-46)

- Treitschke, Curt: Die Landesaufnahme Sachsen von 1780 bis 1921. (Seiten 47-60)

Boer, Wierd Mathijs de: Entstehung und Geomorphologie des Unterspreewaldes (Literaturauswertung).

Erschienen in: Biologische Studien, Heft 26, Luckau 1997; Seiten 3-10 (siehe direkt hier:

►). Der Beitrag

bietet einen Überblick über diverse Fachpublikationen, die sich mit der naturräumlichen Abgrenzung der Region

Unterspreewald (Niederspreewald) befassen.

Brandenburg um 1900 auf topographischen Karten des Deutschen Reiches / Messtischblätter M 1:25000,

im Internet zu finden bei © Arcanum Maps Budapest (https://maps.arcanum.com/de), siehe direkt hier:

► ‒ hervorragend zum nahtlosen Navigieren durch die ganze Provinz Brandenburg

Brandenburgisches Landeshauptarchiv ‒ BLHA, im Internet unter https://blha.brandenburg.de

(siehe direkt hier: ►) mit

Rechercheangeboten zu sämtlichen historischen Dokumenten der brandenburgischen Landesgeschichte. Viele

der Dokumente sind inzwischen digitalisiert und per Internet frei zugängig, auch diverse Fachbücher kann

man sich als PDF-Dateien herunterladen.

Bütow, Sascha / Schwuchow, Benjamin: Die Nieder- und Oberlausitz im Bild historischer Karten.

Studien zur brandenburgischen und vergleichenden Landesgeschichte, Band 15. Herausgegeben von Heinz-Dieter

Heimann und Klaus Neitmann. Lukas Verlag, Berlin 2014. Zum kostenlosen Download beim BLHA unter https://blha.brandenburg.de

Chronik der Gemeinde Kuschkow. Herausgegeben von der Gemeindevertretung Kuschkow zur

675-Jahrfeier 2003; Redaktion und inhaltliche Bearbeitung durch Familie Gerhard Scheibe; Kuschkow 2003

Das Reichsamt für Landesaufnahme und seine Kartenwerke. Verlag des Reichsamts für

Landesaufnahme, Berlin 1931. Als PDF im Internet z.B. unter

https://www.luftfahrt-bibliothek.de/buch-reichsamt-landesaufnahme-kartenwerke.htm ‒ betrifft

fachliche Hinweise zu den oben gezeigten topographischen Karten (Messtischblätter).

Eisenschmidt, Ralph: Systematische Ungenauigkeiten des Aufnahmeverfahrens im preußischen Steuerkataster

von 1865. Enthalten in: FORUM. Zeitschrift des Bundes der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure

e.V. (BDVI), Berlin, Heft 2/2021; Seiten 30-45

Gebbert, Thomas / Hartmann, Dietwalt / Reichert, Frank: Aufnahme und Darstellung der Ortslagen in den

Separations- und Katasterkarten der östlichen Provinzen Preußens. Enthalten in: FORUM. Zeitschrift des

Bundes der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure e.V. (BDVI), Berlin, Heft 3/2018; Seiten 28-39

Gentzen, Udo: Verborgene Orte. Spurensuche auf Separationskarten. Enthalten in: Vermessung

Brandenburg, Heft 1/2020, herausgegeben vom Ministerium des Innern und für Kommunales des Landes Brandenburg

(MIK), Potsdam 2020; Seiten 4-35. Als PDF zu finden auf der LGB-Website unter

https://geobasis-bb.de/sixcms/media.php/9/vbb_120.pdf (Stand: 21.7.2022)

Henker, Jens & Kirsch, Kerstin: Dorfgründungen in der Lausitz. Horno und Klein

Görigk im Focus. Enthalten in: Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Archäologie

des Mittelalters und der Neuzeit (DGAMN), Band 27 (2014), Paderborn 2014; Seiten 171-180

(als PDF im Internet zu finden, siehe direkt hier:

►)

Hoffmann, Helmut: 150 Jahre Liegenschaftskataster in der Region Berlin/Brandenburg ‒ Aufbau

des Liegenschaftskatasters aus dem 'Nichts': ‒ wie war das 1861? Enthalten in: Vermessung

Brandenburg, Heft 2/2011, herausgegeben vom Ministerium des Innern des Landes Brandenburg, Potsdam 2011;

Seiten 18-26

Leonhardi, Friedrich Gottlob: Erdbeschreibung der Churfürstlich- und

Herzoglich-Sächsischen Lande. Vierter Band. Dritte vermehrte und verbesserte

Auflage. Leipzig 1806 bei Johann Ambr. Barth. Seiten 345-476: Die Markgrafschaft

Nieder-Lausitz ... (vollständige Beschreibung des Gebietes, welches mit dem

Wiener Kongress 1815 an Preußen kam); Seite 449: "Der Lübbener oder Crumspreeische

Kreis"; Seite 452: "Kuschkau und Krugau insgesammt mit Kirchen" (Kuschkau

war zeitweise die eingedeutschte Namensvariante von Kuschkow)

Meyer, Hans-Heinrich: Historische topographische Karten als Hilfsmittel der

Kulturlandschafts- und Flurnamenforschung. Enthalten in: Namen und Kulturlandschaften.

Hrsg. von Barbara Aehnlich und Eckhard Meineke. Leipziger Untersuchungen zur Namenforschung, Band 10;

Leipziger Universitätsverlag GmbH 2015; Seiten 259-286. Als PDF zu finden auf der Website der

Universität Leipzig unter www.philol.uni-leipzig.de (siehe direkt hier:

►).

Auch wenn das Thema am Beispiel Thüringen abgehandelt wird, so ist doch die Gesamtdarstellung der

kartographischen Entwicklungsgeschichte auch für Brandenburg interessant.

Pinkow, Axel: Der Spreewald. Historische Ansichtskarten in Wort und Bild. Band 1.

Herausgegeben im Selbstverlag, Königs Wusterhausen 2002

Schneitler, Carl Friedrich: Lehrbuch der gesammten Meßkunst oder Darstellung der Theorie und Praxis des

Feldmessens, Nivellirens und des Höhenmessens, der militairischen Aufnahmen, des Markscheidens und der Aufnahme ganzer

Länder, sowie der geometrischen Zeichenkunst. Zum Selbststudium und Unterricht ... Zweite verbesserte Auflage. Mit 179 in

den Text eingedruckten Figuren in Holzschnitt. Druck und Verlag von B. G. Teubner, Leipzig 1854. Digital vom Münchener

DigitalisierungsZentrum für die Bayerische Staatsbibliothek unter

https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb10083335?page=5

Stichling, Paul: Die preußischen Separationskarten 1817-1881, ihre grenzrechtliche und grenztechnische

Bedeutung. Sammlung Wichmann, Band 7. Verlag Herbert Wichmann, Berlin 1937 (digitalisiert von der Staatsbibliothek

zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz, unter https://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB0000EEC900000000)

Wenzel, Walter: Niederlausitzer Ortsnamenbuch. Domowina-Verlag, Bautzen 2006

Wiegand, Peter: Peter II. Schenk (Kartograph). Enthalten in: Sächsische Biografie,

herausgegeben vom Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde, verfügbar unter

https://saebi.isgv.de/biografie/Peter_II._Schenk_(1693-1775) ‒ einen Ausdruck als PDF finden

Sie direkt hier:

►

Wolkenhauer, Wilhelm: Leitfaden zur Geschichte der Kartographie in tabellarischer

Darstellung. Mit Hinweis auf die Quellen-Litteratur unter besonderer Berücksichtigung Deutschlands,

Österreichs und der Schweiz. Ferdinand Hirt, Königliche Universitäts- und Verlags-Buchhandlung.

Breslau 1895. (digitalisiert von Google)

Zwahr, Johann Georg: Niederlausitz-wendisch-deutsches Handwörterbuch. Herausgegeben von J. C. F. Zwahr,

Druck von Carl Friedrich Säbisch, Spremberg 1847. Digitalisiert und als PDF zur Verfügung gestellt z.B. von Google (siehe

direkt hier: ►).

Seitenübersicht

► Startseite Kuschkow-Historie ‒ Das Dorf Kuschkow und seine Geschichte in Bildern und Texten

► Die Kuschkower Mühle ‒ Mühlengeschichte und die Müllerfamilien Wolff / Jäzosch

► Die Schmiede der Familie Jäzosch ‒ Geschichte einer Dorfschmiede mit ihren Familien ab 1435

► Jutta Jäzosch, geborene Thiele ‒ Familiengeschichte Thiele mit Flucht und Vertreibung

► Hochzeitsfeiern und Hochzeitsfotos ‒ Teil 1 ‒ Das Heiraten in Kuschkow und der Niederlausitz

► Hochzeitsfeiern und Hochzeitsfotos ‒ Teil 2 ‒ Das Heiraten in Kuschkow und der Niederlausitz

► Die Dorfschule in Kuschkow ‒ Dorflehrer und Schulkinder in Bildern und Texten

► Schulchronik der Gemeinde Kuschkow ‒ Teil 1.1 ‒ 1891 bis 1924 ‒ Seiten 0 bis 77

► Schulchronik der Gemeinde Kuschkow ‒ Teil 1.2 ‒ 1924 bis 1929 ‒ Seiten 78 bis 111

► Schulchronik der Gemeinde Kuschkow ‒ Teil 1.3 ‒ 1929 bis 1947 ‒ Seiten 112 bis 148, Beilagen

► Schulchronik der Gemeinde Kuschkow ‒ Teile 2 und 3 ‒ 1947 bis 1953

► Schulchronik der Gemeinde Kuschkow ‒ Teil 4 ‒ 1953 / 1960 bis 1968 ‒ Meine eigene Schulzeit

► Klassenbücher aus der Dorfschule in Kuschkow ‒ Jahrgänge 1950/1951 und 1954/1955

► Klassenbuch aus der Dorfschule in Kuschkow ‒ Jahrgang 1958/1959

► Die Lehrerin Luise Michelchen ‒ Ein 107-jähriges Leben in Berlin-Charlottenburg und Kuschkow

► Die Kuschkower Feuerwehr ‒ Dorfbrände, Feuerwehrgeschichte und Feuerwehrleute

► Historische topographische Karten ‒ Kuschkow und die Niederlausitz auf Landkarten ab 1687

► Separationskarten und Flurnamen ‒ Vermessung und Flurneuordnung in der Gemarkung ab 1842

► Der Friedhof in Kuschkow ‒ Friedhofsgeschichte, Grabstätten und Grabsteine

► Verschiedenes ‒ Teil 1.1 ‒ Bilddokumente aus Kuschkow und Umgebung ‒ Zeit vor 1945

► Verschiedenes ‒ Teil 1.2 ‒ Bilddokumente aus Kuschkow und Umgebung ‒ Zeit um 1940 bis 1960

► Verschiedenes ‒ Teil 2.1 ‒ Bilddokumente aus Kuschkow und Umgebung ‒ Zeit um 1950 bis 1965

► Verschiedenes ‒ Teil 2.2 ‒ Bilddokumente aus Kuschkow und Umgebung ‒ Zeit nach 1960

► Reiten und Reiter in Kuschkow ‒ Reitfeste, Reiterspiele und Brauchtum mit Pferden

► Historische Ortsansichten ‒ Teil 1 ‒ Fotos und Zeichnungen aus anderen Orten der Niederlausitz

►

Historische Ortsansichten ‒ Teil 2

‒ Fotos und Zeichnungen aus anderen Orten der Niederlausitz

Impressum und Datenschutz

Letzte Aktualisierung dieser Seite am 10.1.2026

Dies ist die private Website von Doris Rauscher, 16548 Glienicke/Nordbahn, Kieler Straße 16,

Telefon: 0173 9870488, E-Mail: doris.rauscher@web.de

Copyright © Doris Rauscher 2021-2026

Hinweis zur Beachtung: Diese Website und ihre Unterseiten sind optimiert

für Desktop-PC und Notebook bzw. Laptop, nicht jedoch für Tablet und Smartphone, dort kommt es leider zu Fehldarstellungen.